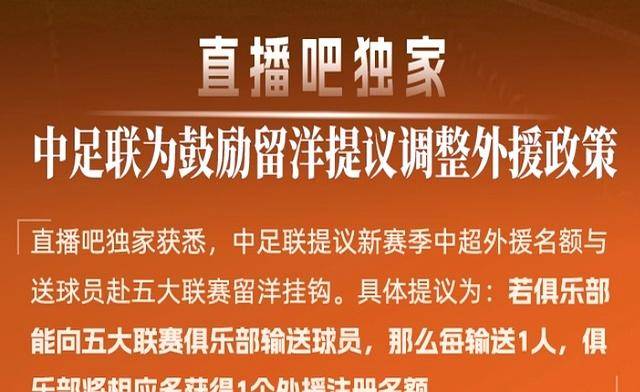

最近中国足坛又炸锅了!听说中足联正在酝酿一个大动作,准备拿外援名额当"胡萝卜",鼓励俱乐部把自家球员往欧洲五大联赛送。这招一出,整个中超的格局怕是要天翻地覆。今天就跟大伙儿掰扯掰扯这事儿,看看现在的中超,外援注册最多6个,上场最多5个,这规矩。但中足联最近开会,除了讨论新赛季准入的事儿,还抛出了个新想法:哪家俱乐部送一个球员去五大联赛,就多给一个外援名额。

说实话,这主意乍一听挺新鲜。想想前些年"金元足球"那会儿,国内球员工资水涨船高,韦世豪、张玉宁这些本来在海外踢得不错的,都跑回来赚大钱。结果呢?国足水平不升反降,留洋的越来越少。看看隔壁日韩,人家球员在欧洲踢得风生水起,国家队成绩也跟着往上窜。这么一比,咱们确实该想办法让更多球员出去见见世面。

但问题来了,这政策真要落地,会不会有人钻空子?德转那位朱艺老师就说,转会市场猫腻太多,暗箱操作防不胜防。要我说啊,这事儿还真得把规矩定死。比如规定留洋球员必须在五大联赛正经出场多少次,待够多长时间,不能就挂个名混日子。不然某些俱乐部随便找个欧洲小球队"合作"一下,把球员送过去充数,实际还是在自家青训营待着,那不就乱套了?

说到能去五大联赛的苗子,浙江队的王钰栋算一个。之前不是传有意甲球队看上他了吗?可惜家长要价太高,这事儿黄了。还有申花的朱辰杰、蒋圣龙,成都的胡荷韬,这些小伙子要是真能出去,对个人对国家都是好事。按新规的话,浙江、申花、成都这些队肯定占便宜,外援名额一多,实力立马提升一大截。

但咱们也得想想,这么搞会不会让中超两极分化更严重?有钱有资源的俱乐部,送球员留洋跟玩儿似的,外援越囤越多;小俱乐部本来就没几个拿得出手的球员,想送都送不出去,只能眼巴巴看着别人补强。长此以往,强队越来越强,弱队越来越弱,联赛还怎么玩?这平衡性可咋整?

我琢磨着,中足联出这主意本意是好的,但执行起来难度不小。首先,现在中国球员有几个真能在五大联赛站稳脚跟的?门槛实在太高了。其次,就算出去了,要是像张稀哲当年在沃尔夫斯堡那样,整个赛季就混个替补席,这样的"留洋"有意义吗?还不如在中超打主力呢。

再说说球迷们的反应。我在几个球迷群里潜水看了看,大家意见挺分裂的。

有的说:"早该这么干了!看看日本多少球员在欧洲踢球,咱们也得逼俱乐部放人。"

也有的担心:"别整到最后,留洋成了走过场,外援倒是越来越多,本土球员更没机会了。"

更有人直接开喷:"又是治标不治本,中国足球的问题根本不在外援多少,青训烂成啥样了心里没数吗?"

说到青训,这确实戳到痛处了。咱们的青训体系跟日韩比差太远,好苗子本来就少,能送到欧洲的更是凤毛麟角。与其在外援政策上动脑筋,不如先把青训搞扎实。但话又说回来,饭要一口一口吃,路要一步一步走,能迈出鼓励留洋这一步,总比原地踏步强。

我个人觉得,这政策要想见效,得配套做好几件事:

一是建立严格的留洋审核机制,防止俱乐部钻空子;

二是给真正送球员留洋的俱乐部实质性奖励,不能光给外援名额;

三是对留洋球员要有跟踪管理,不能送出去就不管了;

最后还得想办法缩小俱乐部之间的差距,别让政策变成"强者恒强"的工具。

写到这儿,突然想起个事儿。前阵子看国足比赛,解说员一直在说"要多学习日本足球的发展经验"。可咱们学来学去,总感觉差点意思。日本球员留洋是水到渠成,咱们这头却要拿政策当鞭子赶,这差距不是一般的大啊。

说到底,中国足球的问题从来都不是某个单一环节的问题。外援政策调整或许能带来短期变化,但长远来看,还是得从根子上解决问题。青训体系、联赛水平、足球文化,这些都得跟上。否则再好的政策,落实起来也会变味。

最后说句掏心窝子的话:作为球迷,我们当然希望国足好,希望中超精彩。但改革不能急功近利,得尊重足球规律。这次的外援政策调整,效果如何还得观察。只希望决策者们能多听听各方意见,把政策设计得更周全些。毕竟,中国足球再经不起折腾了。