曼谷的夜晚闷热潮湿,亚冠资格赛现场却被成都蓉城的三声进球呐喊彻底点燃。

面对泰国的曼谷联,成都蓉城踢得干净利落,3比0的比分让对手直接无缘正赛,替成都拿到了宝贵的亚冠精英联赛正赛门票。

比赛结束时,不少球员在场地中央相拥而笑,替补席的老队员和刚加盟的新外援表情里透着同样的轻松——那不仅是晋级的喜悦,也是574万元人民币奖金到位的踏实感。

这笔奖金意味着俱乐部新一年的运营多了一块稳固的基石。

按照亚冠精英联赛的规则,小组赛阶段单场胜利就是10万美元的奖金,客场赢球还会额外获得5万美元的路费补贴。

淘汰赛奖金继续累加,冠军奖金高达千万美元。

成都蓉城的管理层很清楚,这套奖金体系正在为球队提供额外的竞争筹码——从引援到续约,再到双线作战的体能分配,都有了更大的回旋余地。

成都蓉城的成长轨迹在中超圈子里算得上罕见。

从乙级联赛起步,在短短七年内升到顶级联赛,并且稳定在争冠集团的行列。

每年投入的增加不仅体现在账面数字上,也落实到阵容稳定性和技战术执行力上。

俱乐部在引进外援时并没有一味追求大牌,而是注重与现有体系的匹配度,现在的主力阵容在过去两个赛季几乎没有出现大规模更换。

相比之下,武汉三镇正经历着截然不同的赛季。

上赛季他们还是中超冠军,本赛季却被甩进了保级集团。

最近六个主场,他们没能赢下一场比赛,仅仅拿到三场平局和三场失利。

输给浙江队和山东泰山或许还能理解,但面对青岛西海岸、长春亚泰这样的对手只拿到平局,让不少球迷开始质疑球队的竞技状态和心理承受力。

新任主帅邓卓翔上任之初的战术安排曾受到好评,但很快,经验不足的问题暴露出来。

面对保级区的直接对手时,武汉三镇的进攻显得犹豫,防守体系也频频被打穿。

场外,情况同样不乐观。

曾经两年场均上万的主场观众,如今骤减到几千人。

空荡荡的看台让邓卓翔在采访中直言“气氛问题”,这番话在网络上引起了争论,球迷与俱乐部之间的关系变得紧张。

门票收入的下滑直接影响了俱乐部的现金流。

没有亚冠的奖金补贴,武汉三镇不得不在阵容上动手术,让更多年轻球员登场,以减少高薪外援对预算的压力。

这种调整的直接结果是经验与稳定性的缺失,球队的磨合时间被迫拉长。

在密集赛程下,这样的阵痛被放大,尤其是与成都蓉城这样的争冠队伍对比时,更显落差。

成都蓉城在晋级后的状态一如既往的稳定。

中超积分榜前列的他们,与上海双雄、北京国安同处争冠行列。

亚冠赛事对技术分的要求,使得这些领先球队的表现不仅仅关乎俱乐部自身,也牵动着中国足球在亚洲赛场的积分排名。

成都蓉城在双线作战间的切换几乎无缝衔接,训练和轮换安排精准到位,避免了赛程冲突带来的消耗。

武汉三镇的压力则体现在连续不胜的心理阴影上。

球队主场被梅州客家逼平的那场比赛,结束哨响后,部分球员直接低着头走回更衣室,没有与球迷互动。

这样的画面在过去两个赛季几乎不曾出现。

外援的状态起伏和年轻球员的稳定性不足,让球队在比赛中总显得不够果断。

即便有零星的亮点表现,也无法持续转化为胜利。

成都蓉城的资金运作模式成为了不少业内人士关注的对象。

拿到亚冠奖金后,他们在外援薪资上的投入力度依旧,甚至有消息传出,几名核心外援的合同将直接延续到明年。

这种稳定性让球队在面对国内外赛事的人员调配时更有底气。

主帅也能将更多精力放在技战术细节上,而不是为了预算发愁。

武汉三镇的教练组调整频率增加,战术体系反复变化,导致球员在场上的执行力有所下降。

赛前布置和实际比赛的落差,时常让比赛过程显得支离破碎。

防守端的漏洞和进攻端的乏力成为他们在积分榜上停滞不前的主要原因。

更衣室内部的气氛因成绩下滑出现波动,经验丰富的老将和冲劲十足的年轻球员之间,需要更多时间去找到平衡。

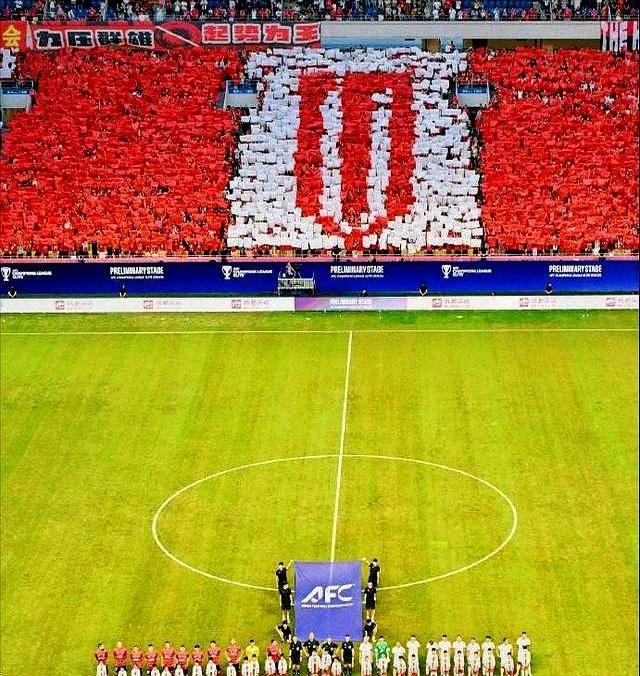

成都蓉城的主场氛围依旧火热,球迷人数和加油声量都在联盟中名列前茅。

每一个进球后的呐喊、每一次关键防守后的掌声,形成了主场的压迫感。

这种氛围不仅是士气的加分项,也在一定程度上影响了对手的发挥。

与之形成鲜明对比的是武汉三镇的看台空席,这种冷清在比赛转播中显得尤为刺眼。

奖金、票房、阵容稳定性,这些因素在成都蓉城与武汉三镇之间形成了鲜明对照。

在成都,资金流动顺畅,阵容稳定,成绩带动了氛围;在武汉,收入锐减,阵容调整频繁,成绩滑坡导致氛围低迷。

双线作战的成都蓉城在赛程密集的情况下依旧保持强度,而单线作战的武汉三镇却难求一胜。

两支球队的不同境遇在中超赛场上不断被放大。

成都蓉城凭借亚冠奖金在转会市场上的动作更为自如;武汉三镇则必须通过内部挖潜来弥补资金不足带来的缺口。

资金策略、阵容安排、主场气氛,每一项都直接反映在积分榜上的名次差距。

观众、教练、球员和管理层共同塑造的场景,正在以最直观的方式呈现在这个赛季的比赛中。