7月30日,某知名媒体发布了一段视频,内容让人忍俊不禁,却又让人心生一丝酸痛。视频的主题是关于中超联赛——这个本应充满活力和竞争力的联赛,是否真的到了迫切需要“动一动”的时候。视频中的外籍人士从自己亲身经历出发,分享了自己对于中超的看法,称其为“最难踢的联赛”。

视频的开头,这位外籍人士提到,很多人普遍认为中超水平低,而许多外援在踢过英超、西甲、意甲等欧洲顶级联赛后,来到中超,却无法适应这里的比赛节奏,甚至感到自己无法发挥出应有的水平。即使是梅西、C罗、内马尔等顶级球员也同样感受到中超比赛的困难。他举了一个例子:比如本土后腰球员在场上不断倒传,几次传球后最终只能将球大脚踢向前场,然而这些传球往往无法准确到位,最终只得回到防守位置。中超的节奏与五大联赛大相径庭,不仅仅是慢或者快的问题,而是球队风格各异,节奏参差不齐。有些队伍的打法极快,而有的则极其缓慢,甚至有的队伍打得像乒乓球一样,倒来倒去,最终失误导致丢球。外援若不能理解这种独特的打法和节奏,自然会觉得中超的水平低下。

然而,这位外籍人士言辞激烈之时,不小心触及了一个更为敏感的话题。他建议,外援要想在中超立足,最好先去中甲或中乙适应一下,因为中超各队的打法差异巨大,裁判对比赛节奏的把控也使得比赛规则变得模糊不清。很多时候,球员根本无法判断哪些犯规被判,哪些则不算犯规。若外援不熟悉中超的规则和节奏,便无法在这片赛场上发挥出应有的水平。这种现象的根源并非外援的能力问题,而是中超联赛本身的复杂性。

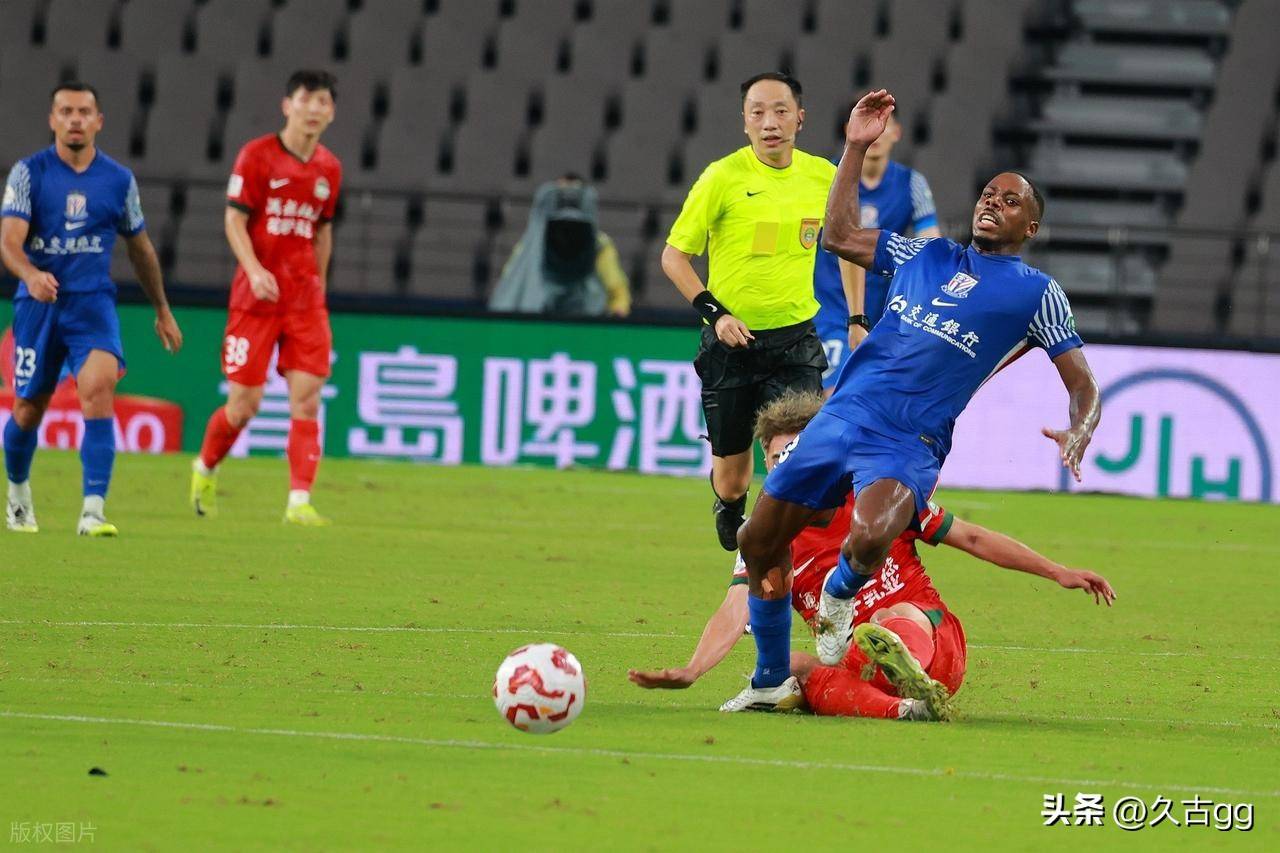

反复观看这段视频,我有了一个深刻的感触:我曾看到过不少关于外援在中超踢球困难的报道,通常认为中超外援多数是进攻球员,而防守球员则以本土球员为主。由于外援的身体素质和技术能力较强,往往使得本土后卫在防守时显得尤为吃力,许多后卫防守动作较为粗暴,甚至带有强硬的身体对抗,导致外援前锋受伤、疲劳积累,这也让“中超难踢”的论调逐渐成为事实。球迷和部分媒体常对此津津乐道,甚至以此为荣,某种程度上产生了一种“自豪感”。

然而,这段视频中的外籍人士表面上讨论了中超的节奏和球员之间的差异,实际上却揭示了中超联赛的真正痛点:联赛整体水平的低迷,包括球员素质和裁判执法。以球场上的倒脚现象为例,长期以来中超和中甲、中乙的比赛中,许多后卫球员为了拖延时间,习惯性地在后场倒脚,甚至在比分落后的情况下,也不急于向前推进,导致球队错失机会,反而丧失了比赛的主动权。这样的情况在国内职业联赛中屡见不鲜。

有时,球员们甚至习以为常、麻木不仁。记得在某场18强赛中,国足在比赛临近结束时,尽管比分落后,但后场球员依然按部就班地倒脚拖延,面对对方的高压逼抢,他们在仓促间将球传出,却仍未能突破对手防线,最终输掉比赛。这种现象反映了当前中超联赛节奏缓慢、缺乏激烈对抗的现状,许多球员仍未能够迅速适应比赛的节奏和战术要求。

当然,足协和中足联也并非对这些问题视而不见,曾尝试通过一些举措来改善,例如统计并公布净比赛时间、鼓励球队加快进攻节奏等。然而,这些措施的效果有限,联赛整体的低效、拖沓依旧没有得到根本解决。问题的根源,不仅仅是部分球队的水平较低,更多的原因在于球员的体能和比赛意识的不足。俱乐部缺乏有效的奖罚机制,也使得球员的竞技状态无法得到及时的调整。一些球员仅仅把踢球当成工作,比赛结束后,拿到报酬即可,对于比赛表现的责任感较低。

针对这一现状,许多球迷认为,足协和中足联应当采取更为严格的管理和考核机制。比如,恢复体能测试,凡是不合格的球员应当被禁止参加中超联赛。只有那些身体素质过硬、比赛中敢于拼搏的球员,才能有机会在顶级联赛中一展身手。这样,不仅可以提升联赛的整体水平,还能激发球员的潜力,培养出更多的优秀足球人才。

至于视频中的裁判问题,那也许是这位外籍人士的个人看法,未必完全准确。尽管如此,我们依然应该以一种“有则改之、无则加勉”的态度来审视问题。听取不同的声音,有时也能促使我们反思和改进。

有趣的是,今天的新闻报道中还提到,足协纪律委员会前主任王小平和中超公司前董事长刘军一审被判刑,至此,足坛的腐败问题也得到了法律上的制裁。这一事件再次暴露了中超联赛乃至整个职业联赛管理体系的不足,确实需要在管理水平上进行更加完善和深化。

如果可能的话,建议足协和中足联的全体工作人员认真观看这段视频,反思其中提出的问题。虽然这段视频早在3月便已上传,但它的内容依然真实而深刻,提醒我们:即使某些问题早已被提出,但对中超联赛来说,依然没有过时。更令人担忧的是,这种现象依旧存在,可能意味着联赛管理和水平提升的迫切性。