每当盛夏的太阳挂在天际,身为观众的我们便习惯性地看向那些球场上拼搏的身影。总有些声音在耳畔响起,言之不尽的是胜者的荣耀与败者的悲歌。在这条漫长的历史长河中,强者愈发强大,而弱者却愈加沉沦。篮球场上的阴影,仿佛是这世界最深的象征。近些年,NBA的格局似乎发生了某种微妙的变化,那些曾经傲视群雄的球队,现在愈发壮大,反观那些曾一度不被看好的弱队,它们却逐渐陷入了难以摆脱的困境。这一切,不禁让人想起某些被遗忘的往事。

从过去的辉煌中走过,湖人和凯尔特人这两支豪门球队,曾一度包揽了NBA历史上超过一半的总冠军,尽管经历了短暂的低谷,但它们总能迅速破茧成蝶,重新归来。而与之形成鲜明对比的,是那些年年与季后赛擦肩而过的球队,它们在努力的过程中,似乎永远也无法接近那个终极的舞台。许多次,我们会见到那些球队在努力拼搏,可它们的背后,却总有某种暗潮涌动的力量在左右着它们的命运。

说到这里,恐怕得提到这套NBA选秀制度。它本是为了平衡各队实力,旨在帮助那些表现不佳的球队在未来找到翻盘的机会,然而现实却让人失望。那套原本设计良好的机制,渐渐暴露出了它内在的弱点,成为了加剧两极分化的隐形推手。

故意摆烂,成为球队的\"成功秘籍\"

“选秀,是为弱队提供翻盘机会。”原本这是一句理想主义的口号。然而,在实际操作中,这种设想却被某些球队演绎成了一种极端策略:——故意摆烂,便能获得更高的选秀顺位。似乎,赢球已经不是唯一的目标,甚至变成了一种负担。尤其是在1996年,圣安东尼奥马刺的“摆烂教科书”就为后来的球队提供了无数借鉴。当时的马刺,为了获得邓肯这个未来的超级巨星,竟毅然决定牺牲一个赛季的战绩。用20胜62负的最差成绩,换来了当年状元签的机会。波波维奇甚至在赛季结束时不忘对外宣称:“为了邓肯,这样的代价值得。”这个“牺牲短期的痛苦,换取长期的辉煌”的理念,成为了日后不少球队趋之若鹜的策略。

更过分的,非但球队要“故意”摆烂,还要在赛季中期放弃任何争夺的希望。像费城76人,便把“摆烂”玩到了极致。2013年到2016年,76人的战绩接连不及30%的胜率,甚至2015-16赛季仅得10胜72负。为了在选秀中取得更好位置,球队管理层竟高举“相信过程”的旗帜,这无异于赤裸裸地将摆烂策略进行了包装。最终的结果,便是比赛的观赏性急剧下降,球员的职业态度与比赛强度也因此逐渐下降,场上的对抗逐渐沦为一种形式。更为讽刺的是,那些因实力不足而自然处于弱势的球队,往往难以竞争过高顺位,而那些故意“输球”的球队,反而能顺理成章地占据资源优势,掠夺优质的新秀。

选秀抽签的“阴影”

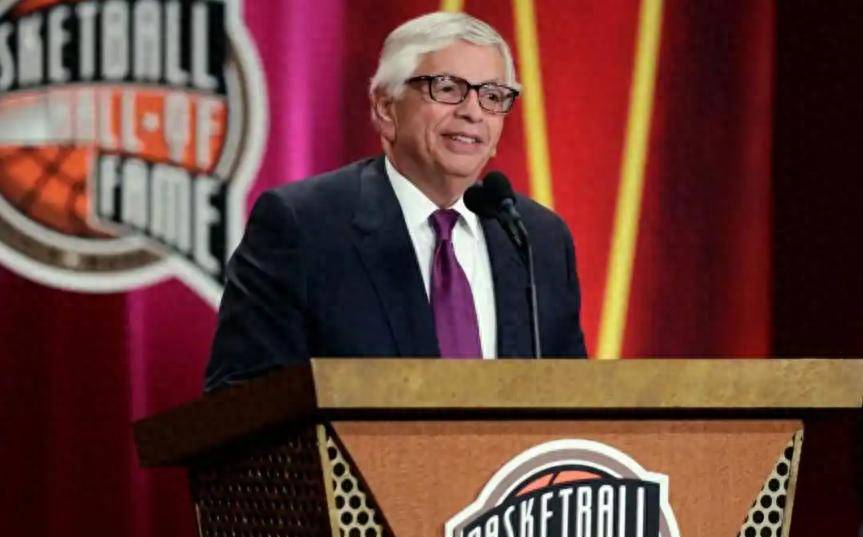

然而,除了摆烂,选秀抽签背后的操作同样引起了广泛的争议。1985年,NBA总裁大卫·斯特恩在选秀抽签仪式中,挑选出一个角折的信封,正是这张信封为纽约尼克斯队带来了状元签,选中了帕特里克·尤因。事后,媒体曝光了“尤因折角门”,尼克斯队的幸运,似乎并非偶然。这个事件引发了联盟内部的抗议,也让小球市的球队对NBA的公信力产生了深刻质疑。虽然NBA随后进行了一定的改革,引入了更加复杂的概率计算和乒乓球摇号,但从此,暗箱操作的质疑一直笼罩在选秀制度之上。

到了2025年,独行侠在选秀中的1.8%概率竟然抽中状元签,再次引发了外界的不满。尤其是在东契奇交易后,媒体普遍认为,联盟似乎有意为湖人提供帮助,暗中操控了选秀的结果。每一次的质疑,都让人不禁思考:这些看似公平的抽签,背后是否隐藏着不为人知的交易与利益?

摆烂文化的危害

选秀制度的初衷是想要为那些弱队提供一条逆袭的道路,但现实中却形成了一个恶性循环。不断的“摆烂-选秀-再摆烂”模式,使得弱队无法形成稳定的赢球文化。当一个球队在几年的时间里都在打着“输球获取好顺位”的旗号时,它的球员已经渐渐失去了对胜利的渴望。即便是那些年轻的天赋球员,也很难在这样的环境中获得足够的成长和锻炼。那些拥有潜力的新秀往往要经历3到5年的磨砺才能展现出真正的价值,而这段时间里的连败记录,却让球队的文化和士气日渐萎靡。

更令人气愤的是,许多小球市球队辛辛苦苦培养出来的球星,在新秀合同到期后,却被那些豪门球队“截胡”。一手捧起的明星,最终却被他人收割。此种恶性循环,导致了弱队始终无法跳出困境,强队愈发强大,最终形成了愈加鲜明的两极分化。

结语:篮球的真正意义

不可否认,NBA的选秀制度曾在一定程度上促进了联盟的发展,帮助了马刺和雷霆等球队的崛起,也让他们保持了多年竞争力。然而,在现实的舞台上,这个制度的弊端日益明显,已逐渐偏离了最初的目标。想要改变这一切,或许可以通过改革,引入更多公平与透明的机制,减少摆烂的诱惑;也许可以设立新秀培养基金,帮助那些弱队更快实现人才转化。只有通过这些变革,NBA才能真正实现强弱制衡,让每一支球队都拥有平等的机会去追逐梦想。

愿这条不平的路,最终能够在改革与努力的推动下,变得更加光明。希望每一位怀揣梦想的球队,都能够找到属于自己的那条通往荣耀的道路。